美国 埃塞克斯级航空母舰

航空母舰的出现距今已有百余年的时间,自英国"百眼巨人"号航空母舰问世并投入战斗,世界海战场的面貌开始改变。在经历了第二次世界大战、以及战后大大小小的局部战争,如沙漠风暴行动,黄金峡谷行动等军事行动之后。

可以说航空母舰正确的"使用方式"已经逐步被各个海军强国所认识并掌握。以航空母舰为核心,与其他舰艇共同组成一个航空母舰舰队,是现代战争最常见的航母战术。从历史上看,这一思想进步经历了一个漫长的过程,也有许多值得思考的地方。

中国 辽宁号航空母舰

首先需要明确的一点是航空母舰编队诞生的原因。或者换一个角度来考虑,相比于航空母舰诞生之前,作为海战场主力的战列舰为何对于编队的需求较小,从这里或许可以探究到航空母舰编队诞生于何种考虑。

战列舰,是巨舰大炮思想下最典型的产物,其主要特点是拥有强大的火力输出能力,大型的战列舰拥有十余门大型的火炮,其单次发射的炮弹甚至可以轻易摧毁一座碉堡,同时对其他战舰具有强大的摧毁能力。在拥有强大火力的同时,战列舰的装甲防护也是做到了极致。

美国 衣阿华级战列舰 主炮齐射

以日本二战时期联合舰队的旗舰"大和"号战列舰为例,大和号战列舰排水量达到65000吨,其中三分之一用在了装甲防护上,其他战舰几乎很难对大和号造成威胁。通过更直白的方法来介绍战列舰的话,我认为战列舰的定位类似于手游《王者荣耀》中,战士的定位----防御不错,同时有不俗输出。所以战列舰对于编队防护要求不高。

日本 大和号战列舰

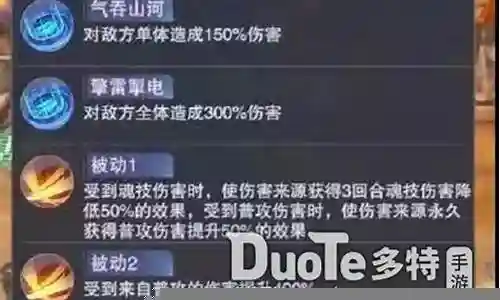

但是航空母舰不同,航空母舰类似于游戏中的法师。航空母舰出现之后,一种全新的作战理念随之而来:超视距海战。即双方在肉眼看不到彼此的情况下进行远距离海战,那依靠的就是彼此的飞机,或者明确一点说,靠的是在航空母舰上的舰载机(如果某一方可动用陆基飞机,那也可算是一部分)。那么舰载机的性能与数量,将是决定战局的重要因素。

美国 F6F地狱猫式舰载战斗机

在二战中后期建造的航空母舰其排水量同大型战列舰相差无几,甚至高于大型战列舰,但是航空母舰无法像战列舰那般,将三分之一的排水量用于装甲防护,因为相对于防护来说,舰载机数量无疑是更加重要的指标。(就像法师输出装与防御装的抉择)。舰载机数量与种类往往左右着战争的局势,所以航空母舰必须以保证舰载机为前提,而防护主要注重舰体结构的合理性来保证。

这一点就表明,航母防护能力不如战列舰,需要舰队保护。更重要的一点是,航空母舰是舰队的绝对核心,航空母舰带来的战略意义远大于战列舰。二战的具体战例表明,对敌方舰队造成巨大损失的往往是舰载机,战列舰一般只作为火力支援来使用,甚至这一作用也能被航母替代。同时单艘战列舰在对抗舰载机时几乎难以招架,昔日海战场主宰已经出现了致命弱点。随着海战理念的逐步进步,战列舰必将被航空母舰所取代,宁可花大精力去保卫航空母舰,也要放弃战列舰这一曾经的霸主。因为战列舰带来的效益变得低下。

美国 F/A18EF超级大黄蜂式舰载战斗攻击机

但正如我前面所说,现在能总结出的理论是基于原先的实践。在认识航空母舰这一舰种的核心作用与合理的舰队安排花费了很多的时间,得到过很多的教训。航空母舰编队从无到有,从有到优花费了很长时间。这里我举一个历史上较早出现的,类似于现在航母编队的例子----马里亚纳海战中美国海军的舰队编制。1944年美日双方在马里亚纳海域展开了一场激战

美国海军中将 马克·米切尔

在这场战争中,美军海军将领马克·米切尔中将摆出了一个海战史上从未有过的阵型:他将舰队内几条大型航空母舰摆在中间,在内层布置驱逐舰,巡洋舰等偏小一点的战舰,最后将昔日主宰战列舰放在了舰队的最外层。

日本 零式舰载战斗机

这一看似"本末倒置"的编制在海战中起到了非常重要的作用。在迎战来犯的日军战机时,从航母上起飞的战斗机负责第一防线,在距舰队几十公里外拦截敌机,凭借美军战机优秀的性能和防护,日军飞机仅有零散几架突破防御,接近舰队。

虽然面对大批敌机,几艘战列舰难以应对;但是面对零星敌机,数十条新型战列舰根本无需担心什么,凭借其强大防空火力和不俗的装甲防护,几乎毫发无伤,而处在内层的航空母舰一丁点的威胁都没有受到。这一战的胜利虽然大部分是靠天然的军力优势,但是损失舰艇如此之小,这一阵型功不可没。

大和号最终被美军舰载机击沉

虽然在1991年的海湾战争后,战列舰彻底退出了历史舞台,但是丝毫不必担心航空母舰编队防御力会减弱。相反,随着电子信息系统等现代化装备不断更新,航空母舰编队整体作战能力得到了更大的加强,唯一不变的是,航空母舰作为海战的绝对核心,这一核心地位还会持续相当长的一段时间。

美国 尼米兹级核动力航空母舰编队局部